Observer sa progression dans le sport ne se limite pas à un simple chiffre sur une balance ou un temps amélioré sur une course. Derrière chaque effort se cache une histoire souvent complexe, où le corps et l’esprit se rencontrent, challengent leurs limites et façonnent une évolution unique. Dans un monde où les outils et les méthodes pour mesurer la performance se multiplient – entre montres connectées, applications mobiles, tests physiques et suivis biométriques – il devient nécessaire d’adopter une posture nuancée, capable d’intégrer les dimensions visibles et invisibles du progrès. S’interroger sur sa progression revient à se poser cette question : à quel prix ai-je avancé, et qu’est-ce que cette avancée révèle de moi ? Plus qu’un résultat, il s’agit d’un chemin.

Table des matières

- 1 Analyser la progression corporelle : entre mesures et interprétations

- 2 Tests de performance : outils objectifs pour évaluer les capacités physiques

- 3 Adapter l’intensité des entraînements pour observer la progression réelle

- 4 Définir et ajuster des objectifs pour une progression ciblée et durable

- 5 Les outils technologiques pour monitorer votre progression sportive

- 6 Coopérer pour mieux progresser : l’influence des partenaires sportifs

- 7 Prendre en compte le ressenti et les signaux du corps pour affiner l’évaluation

- 8 La progression sportive n’est pas linéaire : accepter les fluctuations

- 9 Comparateur des méthodes d’évaluation de la progression sportive

Analyser la progression corporelle : entre mesures et interprétations

Le point de départ le plus évident reste souvent la mesure corporelle, qui donne une première image tangible de l’évolution physique. Utiliser une balance peut sembler naturel, mais le poids seul est un indicateur insuffisant et parfois trompeur. Par exemple, une prise de masse musculaire peut masquer une perte de masse grasse et conduire à une stagnation apparente, malgré des progrès notoires.

Pour affiner ce premier aperçu, l’usage du mètre à couture devient essentiel. Prendre régulièrement ses mensurations – tour de taille, hanches, bras, cuisses – permet de repérer des transformations plus fines dans la composition corporelle. Ce suivi artistique du corps évite d’enfermer la progression dans une logique binaire, poids en moins ou en plus, mais révèle comment le corps s’adapte, se fortifie ou se replie.

Par ailleurs, la fréquence et les conditions de mesure sont cruciales. Une prise de mesure à jeun, au même moment de la journée, avec une posture standardisée, permet d’éviter les écarts liés à la rétention d’eau ou aux fluctuations naturelles. Une démarche rigoureuse apporte une vision fiable, qui va bien au-delà du seul chiffre.

- Balance : outil simple mais limité, à considérer avec prudence.

- Mètre à couture : pour un suivi précis des proportions corporelles.

- Prise de mesure régulière : conditions standardisées pour fiabilité absolue.

Ces premières données physiques se combinent rarement seules. Dans la pratique moderne, elles s’intègrent dans une mosaïque d’outils, que l’on pourrait qualifier de « biofeedback » personnel, notamment grâce à des technologies proposées par Garmin, Polar ou Fitbit, qui enrichissent l’interprétation grâce à l’analyse cardiaque et à l’enregistrement des efforts. Cette interaction entre chiffres et sensations incarne pleinement la complexité de la progression sportive.

Le paradoxe de la balance : symbole de progrès ou source de frustration ?

De nombreux sportifs débutants placent leur confiance dans la balance, espérant un chiffre chiffrant leur réussite. Or, la progression sportive ne suit pas la même courbe linéaire que le poids sur une balance. Un sportif peut conserver un poids stable tout en renforçant son endurance, en améliorant sa posture, ou en développant ses capacités cardio-respiratoires. Cette divergence s’explique en partie par l’évolution de la composition corporelle, mais aussi par des aspects plus subtils liés à la plasticité musculaire.

C’est ce qui conduit parfois à un paradoxe : la sensation d’une réelle amélioration est contredite par un résultat quantitatif décevant. Pour dépasser cette impasse, il est fondamental d’élargir sa vision de la progression sportives, d’intégrer d’autres repères que le chiffre à la pesée.

Tests de performance : outils objectifs pour évaluer les capacités physiques

Au-delà des mesures corporelles, ce sont les tests physiques qui donnent un aperçu plus opérationnel des progrès. Par exemple, des exercices simples comme le push-up, le squat ou le sit-and-reach permettent d’évaluer la force, l’endurance et la flexibilité.

Ces tests, répétés à intervalles réguliers, offrent une vision fiable des améliorations tangibles. Un athlète qui réussit à augmenter le nombre de push-ups en un temps donné ou à maintenir une planche plus longtemps témoigne d’un gain physique concret et d’une meilleure gestion des capacités.

En 2025, l’intégration de montres connectées Garmin, Fitbit ou Polar pour mesurer la fréquence cardiaque, la vitesse ou les temps de récupération rend ces tests encore plus précis. Ces technologies permettent une approche personnalisée, adaptée aux réponses physiologiques spécifiques de chaque pratiquant.

- Push-up et squat : évaluations directes de la force musculaire.

- Sit-and-reach : indicateur clé de la souplesse et de la mobilité.

- Montres connectées : données biométriques pour affiner les résultats.

Il est essentiel d’assurer une standardisation des tests – conditions identiques, échauffement similaire, comptage rigoureux – pour que la comparaison sur la durée soit pertinente. En outre, ces tests ne s’arrêtent pas au physique. La coordination, le contrôle moteur et la gestion mentale jouent un rôle dans la réussite, soulignant la dimension intégrée de la performance.

Adapter l’intensité des entraînements pour observer la progression réelle

La progression se révèle aussi dans la manière dont le corps réagit à des efforts plus intenses. L’augmentation du nombre de séries, la réduction des temps de repos, ou l’inclusion de charges plus lourdes sont autant d’indicateurs d’une évolution qui n’est ni superficielle ni instantanée.

Pour certains, franchir ce palier marque une bascule dans la manière d’appréhender l’effort. Ce n’est plus simplement réaliser un mouvement, mais entraîner la capacité à repousser ses limites tout en respectant un équilibre nécessaire à la récupération.

Un exemple concret : un coureur qui diminue son temps sur 10 km tout en augmentant progressivement sa fréquence hebdomadaire d’entraînement démontre un ajustement de ses structures physiologiques. Cette organisation millimétrée du travail échappe souvent à l’œil non initié mais est au cœur de la transformation durable.

- Augmentation progressive des charges : force musculaire en développement.

- Réduction des temps de repos : endurance et capacité de récupération stimulées.

- Extension du volume et de l’intensité : mesure indirecte de l’adaptation physique et mentale.

La surveillance rigoureuse de ces paramètres, parfois associée à l’analyse via des applications comme Strava ou Polar Flow, offre une lecture fine des progrès et des possibles ajustements pour éviter le surentraînement. Ainsi, évaluer sa progression dans le sport devient une démarche de précision et d’écoute, qui dépasse les seules données chiffrées.

Définir et ajuster des objectifs pour une progression ciblée et durable

Fixer des objectifs clairs représente une étape incontournable pour structurer la progression. Ces objectifs peuvent être à court, moyen ou long terme et doivent intégrer trois dimensions essentielles : réalisme, mesurabilité et sens donné à l’effort fourni.

Sans buts précis, le sportif risque de se retrouver dans une errance qui fragilise sa motivation. Les objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis) constituent une méthode éprouvée, qui invite à la réflexion sur la nature même de la progression.

Une planification rigoureuse se construit ainsi :

- Objectifs à court terme : par exemple accroître le nombre de répétitions d’un exercice ou améliorer son temps sur une distance donnée.

- Objectifs à moyen terme : consolider la technique, la posture, ou la capacité à enchaîner plusieurs séances hebdomadaires.

- Objectifs à long terme : atteindre un palier de performance stable, réaliser une compétition ou s’engager dans une pratique régulière inscrite dans le temps.

Cette complexité entre temps court et temps long permet d’ajuster le tir en fonction des ressentis, des progrès objectifs et des contraintes personnelles. Au-delà des objectifs, il convient aussi d’anticiper les phases de repos et de récupération, qui participent pleinement à une croissance saine.

Pour approfondir la notion d’objectifs en sport et mieux comprendre les implications d’une telle démarche, nous vous conseillons la lecture de ressources comme Comment réussir ses challenges sportifs, qui met en lumière l’importance de la planification enchaînée avec l’esprit.

Les outils technologiques pour monitorer votre progression sportive

À l’ère des technologies omniprésentes, plusieurs dispositifs facilitent le suivi des performances et offrent une multiplicité de données à analyser. Montres connectées de marques comme Garmin, Fitbit, Polar ou Suunto permettent de mesurer la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, les calories dépensées ou encore le stress physiologique. Ces outils, au-delà du gadget, sont devenus indispensables dans la pratique sportive pointue.

Les applications associées, telles que Strava, Nike Run Club, ou Adidas Running, offrent un espace pour enregistrer, comparer et détailler chaque session. Ces plateformes favorisent également la dimension sociale, en proposant la comparaison avec des partenaires d’entraînement, en partageant les progrès et en déclenchant des dynamiques motivantes.

L’enjeu, cependant, est de ne pas se perdre dans la surabondance d’informations et d’exercer un regard critique. La donnée n’est pertinente que si elle est comprise et contextualisée. Une analyse trop rapide ou trop superficielle peut nourrir une obsession malsaine pour la performance au détriment du ressenti et de la santé générale.

- Montres connectées : collecte en temps réel de données physiologiques.

- Applications mobiles : suivi et partage des performances, comparaison sociale.

- Analyse critique : contextualisation et interprétation des statistiques.

Pour approfondir ce sujet, l’article Technologie et sport moderne décortique l’impact de ces innovations sur la pratique quotidienne en 2025.

Coopérer pour mieux progresser : l’influence des partenaires sportifs

Souvent sous-estimé, le facteur social dans la progression sportive peut activer des leviers puissants. S’entraîner avec des partenaires de niveau ou d’objectifs similaires instaure un équilibre motivant, fondé sur la comparaison bienveillante et le retour d’expérience.

Des plateformes telles que Strava facilitent ces échanges, où le partage de défis personnels ou collectifs crée un élan dont la dynamique dépasse la seule performance physique. Le regard et le soutien des autres modulent la perception du dépassement, limitent la solitude et favorisent la résilience.

Les partenaires peuvent aussi être source de conseils pertinents, pour ajuster l’entraînement, prévenir les erreurs, faire évoluer les objectifs en temps réel, voire déconstruire certains préjugés liés au genre ou au niveau sportif – un point évoqué dans des réflexions sur les préjugés dans le sport féminin.

- Comparaison et émulation : moteur de motivation équilibré.

- Feedback constructif : corrections techniques et soutien moral.

- Espaces de partage : événements sportifs, clubs, applications sociales.

Prendre en compte le ressenti et les signaux du corps pour affiner l’évaluation

Au-delà des chiffres, chaque progrès sportif porte aussi la trace du vécu et du ressenti corporel. La fatigue, les douleurs musculaires, la qualité du sommeil, mais aussi l’état d’esprit jouent un rôle déterminant dans la compréhension des évolutions.

Un sportif qui apprend à écouter ces signaux affine son analyse de progression. Par exemple, une montée en charge provoquant des tensions musculaires inhabituelles doit conduire à une réévaluation de l’intensité. À l’inverse, une sensation d’énergie renouvelée signale souvent une adaptation positive et l’amélioration de l’état général.

Il ne faudrait donc pas concevoir l’évaluation comme un simple contrôle chiffré, mais comme une dynamique intégrée, combinant progrès visibles et subtilités invisibles. Cette approche plus humaine questionne aussi les limites à ne pas dépasser pour éviter blessures et découragement, un point crucial détaillé dans les méthodes pour éviter les blessures en sport.

- Observation des douleurs : distinction entre effort normal et alerte.

- Qualité du sommeil : indicateur de récupération et d’état général.

- Ambiance mentale : motivation, stress, confiance et fatigue psychologique.

La progression sportive n’est pas linéaire : accepter les fluctuations

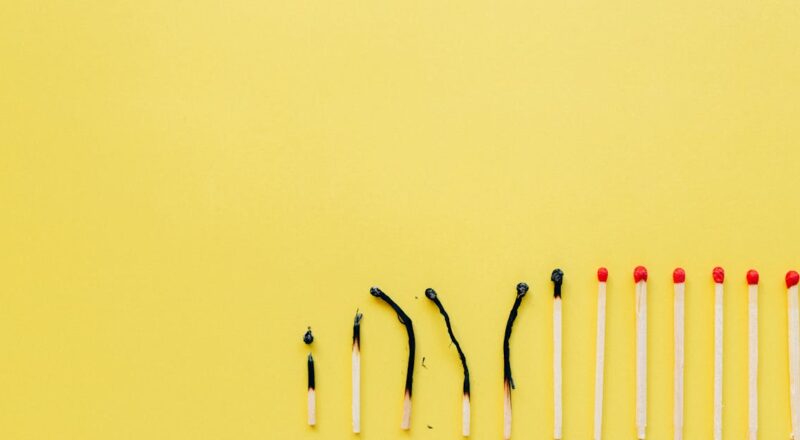

Un aspect souvent négligé réside dans l’idée que la progression sportive est une ligne droite. En réalité, l’évolution passe par des phases d’accélération, de stagnation, voire de régression ponctuelle. Ces fluctuations, guettées par chaque pratiquant, reflètent les tensions entre effort, récupération, et cycle biologique.

Par exemple, un athlète peut constater une baisse de ses performances durant une période de stress intense ou de surmenage. Cela ne signifie pas un échec mais invite à prendre du recul, réévaluer sa méthode et organiser son entraînement différemment. Reconnaître ces cycles est un pas vers une pratique durable et éclairée.

Dans cette perspective, le dialogue entre coach, partenaire, et athlète s’avère souvent décisif pour ajuster ses attentes et maintenir une progression saine. Les avancées durablement ancrées sont celles qui tiennent compte de cette complexité et font place à la patience.

- Cycles de progression : alternance d’efforts et phases de récupération.

- Reconnaissance des baisses : normalité et phase d’apprentissage.

- Dialogue et réajustement : échanges permettant une progression équilibrée.

Comparateur des méthodes d’évaluation de la progression sportive

| Méthode | Description | Avantages | Inconvénients |

|---|